Процесс решения учебной задачи предполагает, что содержание предмета переходит в способ действия ученика. Это означает, что процесс учения может быть рассмотрен как специальная учебная деятельность школьников. При этом авторы концепции учебной деятельности Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, подчеркивают, что не всякий процесс усвоения (учения) можно отнести к учебной деятельности. Образование, реализуемое через учебную деятельность, изначально связано с усвоением теоретических знаний.

В

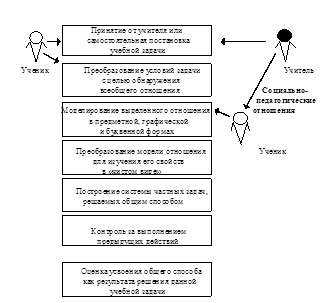

этом случае решение учебной задачи школьниками может быть рассмотрено как процесс выполнения ими соответствующих учебных действий. Разработчики данной концепции выделяют следующие учебные действия как элементы структуры учебной деятельности (см. схему 10):

принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи (поставленная учителем учебная задача должна быть воспринята самими школьниками, что, в свою очередь, связано с наличием у них определенных умений);

преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения изучаемого объекта (важно, что речь идет о целенаправленном преобразовании условий задачи, ориентированном на поиск, обнаружение и выделение вполне определенного отношения некоторого целостного объекта);

моделирование выделенного отношения в предметной, графической и буквенной формах (при этом не всякое изображение можно назвать учебной моделью, а лишь такое, которое фиксирует именно всеобщее отношение некоторого целостного объекта и обеспечивает его дальнейший анализ);

преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде» (преобразовывая и переконструируя учебную модель, школьники получают возможность изучать свойства всеобщего отношения без его «затемнения» привходящими обстоятельствами);

построение системы частных задач, решаемых общим способом(благодаря этому действию школьники конкретизируют исходную учебную задачу, превращая ее в многообразие частных задач, которые могут быть решены единым способом, усвоенным при осуществлении предыдущих действий);

контроль за выполнением предыдущих действий (контроль заключается в определении соответствия других учебных действий условиям и требованиям учебной задачи);

оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи (оценка – это содержательное качественное рассмотрение результата усвоения общего способа действия и соответствующего ему понятия в его сопоставлении с целью)

усваиваемого ими понятия (зачем и как выделяется его содержание, почему и в чем оно фиксируется, в каких частных ситуациях оно затем проявляется). Это понятие строится как бы самими школьниками, правда, при систематическом руководстве учителя.

Школьники первоначально, естественно, не умеют самостоятельно формулировать учебные задачи и выполнять действия по их решению. До поры до времени им помогает в этом учитель, но постепенно нужные умения приобретают сами ученики. Источники возникновения учебной деятельности лежат не в отдельном ребенке, а в особой системе социально-педагогических отношений учителей, детей и каждого отдельного ребенка. Они-то и формируют у школьника (при его инициативном участии) исходные формы учебной деятельности. По мере ослабления формирующих «рычагов», ребенок сравнительно быстро становится ее субъектом. И тут можно говорить уже о формировании и развитии учебной деятельности у учащегося.

Появление у человека нового вида деятельности связано, прежде всего, с возникновением новых по предметному содержанию потребностей, мотивов, целей. Возникновение новых мотивов и действий происходит в ситуации сотрудничества и кооперации людей, когда они обмениваются действиями и деятельностями. Конкретизация общего механизма «сдвига мотивов на цели» в понимании возникновения учебных мотивов проясняет условия происхождения и формирования учебной деятельности. Здесь важны два аспекта:

· специфическое содержание, то есть возникновение в игровой и практической деятельности усвоения какого-либо элементарного теоретического знания, понятия;

· условие «обмена действиями», то есть введение ребенка в ситуацию практической задачи, наиболее эффективное решение которой возможно при опоре на понятие. (Например, задачи счета, чтения или письма). Сам ребенок, конечно, не может предположить, что эффективное решение данной задачи связано с усвоением понятия. Он может «догадаться» об этом лишь в процессе совместной деятельности с другими людьми (и, прежде всего, с учителем). Понятие в ситуации практической задачи возникает в итоге диалога, обмена действиями между обучаемым и обучающим. Такое решение практической задачи позволяет обучаемому освоить общий способ решения всех задач подобного класса.

Обучаемый в сотрудничестве с обучающим может, изменяя цели действия, превратить практическую задачу в учебную. У младшего школьника при реальном усвоении отдельных теоретических понятий в сотрудничестве с другими формируются учебное целеполагание изначительной степени утрачивает свою самостоятельность, превращаясь в некоторую операцию. Но актуальность этой задачи сохраняется. Ее результат рассматривается как основание для оценки проведенного анализа и, если эта оценка отрицательна, к повторному его выполнению и контролю.

Ситуационный подход.

Неспособность более ранних исследований найти постоянную зависимость между стилем руководства, удовлетворенностью и производительностью явилась ярким показателем того, что во всех случаях действуют одни или более дополнительных факторов. Чтобы найти эти факторы, теоретики стали обращать внимание не только на руководителя и исполнителя, ...

Основные направления работы социального педагога с трудновоспитуемыми

детьми.

Они определяются прежде всего проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов. Хотя направления работы зафиксированы в квалификационной характеристике социального педагога, на практике их круг значительно шире. Это объясняется необходимостью сотрудничества в ...

Роль самооценки в функционировании личности

больного. Самооценка в

структуре личности

Личность, являясь чрезвычайно сложным системным социальным качеством человека, возникает как опосредующее звено, через которое внешнее воздействие связано со своим эффектом в психике индивида. «Возникновение личности как системного качества обусловлено тем, что индивид в совместной деятельности с другими индивидами изменяет мир и посред ...