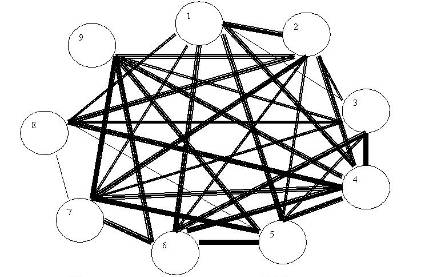

Рассмотрим структуру коммуникативно-педагогической толерантности – интолерантности на разных этапах стажа работы учителя. На рисунке 8 представлена взаимосвязь компонентов коммуникативной интолерантности в период стажа 1 – 3 года. Как видно из рисунка наибольший вес в представленной структуре имеет компонент «стремление педагога подогнать учащихся под себя», а так же не умение скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров, нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался партнер, плохая приспособленность к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других, не умение либо не желание понимать или принимать индивидуальность других людей. https://keramogranit24.ru плитка italon continuum.

Рис. 8. Взаимодействие показателей коммуникативной интолерантности учителей со стажем работы 1–3 года

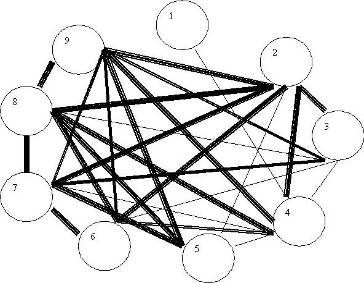

Структура коммуникативной интолерантности в период профессиональной деятельности педагога 13–20 лет представлена на рисунке 10. Данная структура отличается от структуры коммуникативной интолерантности в период профессиональной деятельности в 1–3 года. В структуре представлены следующие компоненты: не умение скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров, не умение прощать другому его ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные неприятности, категоричность или консервативность в оценках людей, не умение либо не желание понимать или принимать индивидуальность других людей. Необходимо отметить совпадение по наличию компонентов 2 и 7.

Рис. 10. Взаимодействие показателей коммуникативной интолерантности учителей со стажем работы 13–20 лет

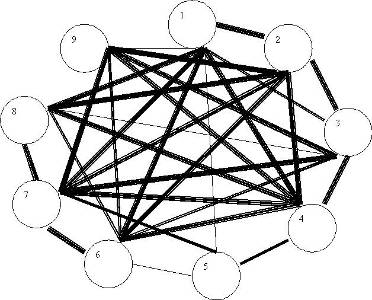

Структура коммуникативной интолерантности в период профессиональной деятельности педагога 20–40 лет представлена на рисунке 11. Наибольший вес имеют следующие компоненты: не умение скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров, стремление педагога подогнать учащихся под себя, не умение либо не желание понимать или принимать индивидуальность других людей. Необходимо отметить, что компоненты 2 и 7 представлены в структуре коммуникативной интолерантности педагогов с разным стажем профессиональной деятельности 1–3 года, 13–20 лет и 20–40 лет.

Рис. 11. Взаимодействие показателей коммуникативной интолерантности учителей со стажем работы 20–40 лет

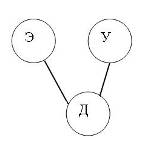

Структура социокультурной толерантности в период стажа 20–40 лет представлена на рисунке 12 – наибольшее значение имеет компонент «доброта», как и в период стажа 4–7 лет, но взаимосвязь наблюдается на уровне значимости р=0,05.

Рис. 12. Взаимодействие показателей социокультурной толерантности учителей со стажем работы 20–40 лет

Таким образом, высокий уровень педагогической толерантности способствует повышению эффективности в педагогической деятельности учителя общеобразовательной школы и является, следовательно, профессионально важным качеством учителя. На каждом этапе профессиональной деятельности коммуникативно-педагогическая толерантность представлена разными компонентами.

Виды и особенности конфликтов в педагогическом коллективе

В психологии существует многовариантная типология конфликта в зависимости от тех критериев, которые берутся за основу. Человек вступает в конфликт в значимой для него ситуации и только в том случае, когда не видит возможности её изменить (при этом действия принимают форму атаки или обороны), но обычно старается не осложнять отношений и ...

Теоретико-методологические основы психологического

изучения супружеских отношений

Семья как один из ведущих социальных институтов в своем развитии прошла достаточно длительный путь развития, по своей протяженности соотносимый с развитием самого человечества. Анализ библиографических источников позволяет констатировать, что обращение к связанной с ней проблематике встречается, начиная с трудов мыслителей Древней Греци ...

Семья 4.

Состав семьи: муж (25 лет, образование средне – специальное), жена (24 года, образование неоконченное высшее), дочь (3 года).

Стадия жизненного цикла семьи: стадия рождения и воспитания детей.

Сплоченность: уровень сплоченности умеренный, семья относится к объединенному типу.

Гибкость: умеренная, тип системы структурированный.

Внешн ...