Объектами данного исследования стали студенты гуманитарных факультетов, представленные выборкой в 80 человек, в возрасте 17-25 лет, обучающихся на 1, 3, 5 курсах филологического, исторического, юридического факультетов и факультета управления Самарского Государственного университета.

Для анализа статистических данных, полученных в результате исследования нами была использована методология Татаровой Г.Г. [28], Наследова А.Д. [38], Хили Дж. [39], Девятко И.Ф. [40].

В качестве вспомогательной диагностической методики использовался тест Юнга на «интроверсия-экстраверсия» направленности личности, прошедший необходимые психометрические испытания и показавший удовлетворительные результаты [41].

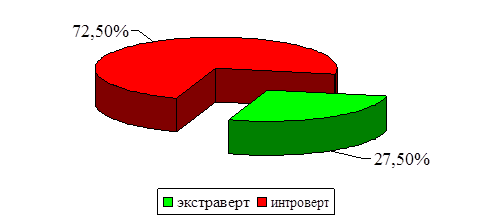

I. 1. Результаты тестирования показали, что среди студентов гуманитарных факультетов преобладают личности интровертивного типа. Среди протестированных студентов гуманитарных факультетов таковых оказалось 72,5%.

Рисунок 2 – Распределение студентов по тесту Юнга

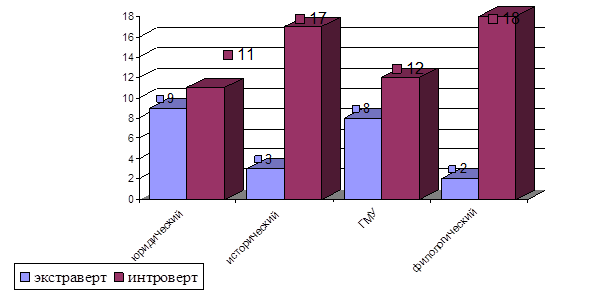

Однако необходимо отметить, что интровертивных личностных типов больше на чисто «женских» гуманитарных факультетах:

· Исторический - (85,0%)

· Филологический - (90%)

3. По факультетам распределение «экстраверт-интроверт» можно представить следующим образом:

Рисунок 3 – Распределение экстраверт-интроверт по факультетам

Результаты анализа свидетельствуют, что среди студентов гуманитарных факультетов преобладают студенты интроверты, т.е. личности с богатой внутренней сферой, ранимые, застенчивые, более приспособленные к работе в спокойной, доброжелательной обстановке, доверительных отношениях с сокурсниками и преподавателями.

По К. Юнгу соционический психотип интровертивной направленности имеет низкие значения направленности на профессиональную сферу и высокое значение направленности на творческую сферу. Особенно это характерно для женщин. Таким образом, результатами тестирования было выявлено, что направленность на профессиональную сферу имеет низкие значения, как у студентов филологической и исторической специальностей, так и у женской группы выборки факультета ГМУ. Это объясняется тем, что чаще всего интровертивные типы направлены на внутреннее самосовершенствование, а не на профессиональный рост и карьеру. Для них характерна заинтересованность во мнении других людей, Данные анализа подтвердили результаты исследования Кириленко Н.Я.[27].

3. По результатам анкетирования, которое проводилось со студентами 1, 3, 5 курсов гуманитарных факультетов было выявлено, что:

3.1. Для студентов гуманитарных факультетов ведущими факторами мотивации являются:

1) соответствие преподавания профессиональной направленности

2) условия учебной деятельности

3) межличностные отношения с преподавателями

4) качество преподавания

3.2. Среди факторов второго уровня значимости студенты выделили:

1. межличностные отношения со студентами

2. учебный процесс

3.3. Для студентов факультета ГМУ:

1) условия учебной деятельности

2) администрирование

3) повышение статуса

3.4. Для студентов юридического факультета:

1) условия учебной деятельности

Влияние самооценки и уровня притязаний на обучение учащихся V-IX классов.

По мере взросления у подростков возникает интерес к своей личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. В результате на протяжении среднего школьного возраста у них «…складывается относительно устойчивая самооценка и основанный на ней уровень притязаний»[26]. Развитие самопознания порождает потребность быть не только на уровне т ...

Теория стресса Г. Селье

Стресс – это состояние психофизиологического напряжения, возникающее под влиянием любых сильных воздействий и сопровождающееся мобилизацией защитных систем организма и психики. Понятие "стресс" введено в 1936 г. канадским физиологом Г. Селье. Различается эустресс – нормальный стресс, служащий целям сохранения и поддержания жиз ...

Классификация видов наблюдения

Выбор возможных критериев классификации видов наблюдения отражает, по существу, весь спектр проблем и позиций, связанных с определением наблюдения как самостоятельного научного метода. Это проблемы связи его с теорией и этапом исследования, проблемы учета "позиции" исследователя, т.е. типа отношения к изучаемому объекту, орган ...